KUSTA

PENDAHULUAN

Kusta termasuk penyakit tertua. Kata kusta berasal dari bahasa India kustha, dikenal sejak 1400 tahun sebelum Masehi. Kata kusta disebut dalam kitab lnjil, terjemahan dari bahasa Hebrew zaraath, yang sebenarnya mencakup beberapa penyakit kulit lainnya. Ternyata bahwa pelbagai deskripsi mengenai penyakit ini sangat kabur, apabila dibandingkan dengan kusta yang kita kenal sekarang.

DEFINISI

Kusta merupakan penyakit infeksi yang kronik, dan penyebabnya ialah Mycobacterium leprae yang bersifat intraselular obligat. Saraf perifer sebagai afinitas pertama, lalu kulit dan mukosa traktus respiratorius bagian atas, kemudian dapat ke organ lain kecuali susunan saraf pusat.

SINONIM

Lepra, morbus Hansen (MH)

EPIDEMIOLOGI

Masalah epidermiologi masih belum terpecah- kan, cara penularan belum diketahui pasti hanya berdasarkan anggapan klasik yaitu melalui kontak langsung antar kulit yang lama dan erat. Anggapan kedua ialah secara inhalasi, sebab M. leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet.

Masa tunas sangat bervariasi, antara 40 hari sampai 40 tahun, umumnya beberapa tahun, rata- rata 3-5 tahun.

Penyebaran penyakit kusta dari suatu tempat ke tempat lain sampai tersebar di seluruh dunia, tampaknya disebabkan oleh perpindahan penduduk yang terinfeksi penyakit tersebut. Masuknya kusta ke pulau-pulau Melanesia termasuk Indonesia,

diperkirakan terbawa oleh orang-orang Cina . Distribusi penyakit tiap-tiap negara maupun di dalam satu negara sendiri temyata berbeda-beda. Demikian pula penyebab penyakit kusta menurun atau menghilang pada suatu negara sampai saat ini belum jelas benar.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah patogenesis kuman penyebab, cara penu- laran, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan, varian genetik yang berhubungan dengan kerentan- an, perubahan imunitas, dan kemungkinan adanya reservoir diluar manusia. Penyakit kusta masa kini berbeda dengan kusta masa dulu, tetapi meskipun demikian masih banyak hal-hal yang belum jelas diketahui, sehingga masih merupakan tantangan yang luas bagi para ilmuwan untuk pemecahannya.

Belum ditemukan medium artifisial , mem- persulit dalam mempelajari sifat-sifat M. leprae . Sebagai sumber infeksi hanyalah manusia, meski- pun masih dipikirkan adanya kemungkinan di luar manusia. Penderita yang mengandung M. leprae jauh lebih banyak (sampai 1013 per gram jaringan), dibandingkan dengan penderita yang mengandung 107 , daya penularannya hanya tiga sampai sepuluh kali lebih besar.

Kusta bukan penyakit keturunan . Kuman dapat ditemukan di kulit, folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu, jarang didapat dalam urin. Sputum dapat banyak nengandung M. /eprae yang berasal dari traktus respiratorius atas . T empat implantasi tidak selalu menjadi tempat lesi pertama. Dapat menyerang semua umur, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa. Di Indonesia penderita anak-anak di bawah umur 14 tahun didapatkan ± 13 %, tetapi anak di bawah umur 1 tahun jarang sekali. Saat ini usaha pencatatan penderita di bawah usia 1 tahun penting dilakukan untuk dicari kemungkinan ada tidaknya kusta kongenital. Frekuensi tertinggi terdapat pada kelompok umur antara 25-35 tahun.

Kusta terdapat di seluruh dunia , terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin, daerah tropis dan subtropis , serta masyarakat yang sosial ekonomi- nya rendah . Makin rendah sosial ekonomi makin berat penyakitnya, sebaliknya faktor sosial eko- nomi tinggi sangat membantu penyembuhan . Didapatkan variasi reaksi terhadap infeksi M. /eprae yang mengakibatkan variasi gambaran klinis (spektrum dan lain-lain) di pelbagai suku bangsa. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor genetik yang berbeda.

Pada tahun 1991 World Health Assembly membuat resolusi tentang eliminasi kusta sebagai problem kesehatan masyarakat pada tahun 2000 dengan menurunkan prevalensi kusta menjadi di bawah 1 kasus per 10.000 penduduk. Di Indo- nesia hal ini dikenal sebagai Eliminasi Kusta tahun 2000 (EKT 2000).

Jumlah kasus kusta di seluruh dunia selama 12 tahun terakhir ini telah menurun tajam di sebagian besar negara atau wilayah endemis . Kasus yang terdaftar pada permulaan tahun 2009 tercatat 213.036 penderita yang berasal dari 121 negara, sedangkan jumlah kasus baru tahun 2008 tercatat 249.007. Di Indonesia jumlah kasus kusta yang tercatat permulaan tahun 2009 adalah 21.538 orang dengan kasus baru tahun 2008 sebesar 17.441 orang. Distribusi tidak merata, yang tertinggi antara lain di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Prevalensi pada tahun 2008 per 10.000 penduduk adalah 0.76.

Kusta merupakan penyakit yang menyeram- kan dan ditakuti , karena dapat terjadi ulserasi , mutilasi, dan deformitas. Penderita kusta bukan menderita karena penyakitnya saja , tetapi juga karena dikucilkan masyarakat sekitarnya . Hal ini akibat kerusakan saraf besar yang ire-versibel di wajah dan ekstremitas, motorik dan sensorik, serta dengan adanya kerusakan yang berulang- ulang pada daerah anestetik disertai paralisis dan atrofi otot.

ETIOLOGI

Kuman penyebab adalah Mycobacterium /eprae yang ditemukan oleh G.A. HANSEN pada tahun 1874 di Norwegia, yang sampai bekarang belum juga dapat dibiakkan dalam media artifisial . M. leprae berbentuk kuman dengan ukuran 3-8μm x 0,5 μm, tahan asam dan alkohol serta positif-Gram.

P A TOGENESIS

Pada tahun 1960 Shepard berhasil meng- inokulasikan M. leprae pada kaki mencit, dan berkembang biak di sekitartempat suntikan . Dari berbagai macam spesimen, bentuk lesi maupun negara asal penderita, ternyata tidak ada per- bedaan spesies. Agar dapat tumbuh diperlukan jumlah minimum M. leprae yang disuntikan dan kalau melampaui j umlah maksimum tidak berarti meningkatkan perkembangbiakan .

lnokulasi pada mencit yang telah diambil timusnya dengan diikuti iradiasi 900 r, sehingga kehilangan respons imun selularnya , akan meng- hasilkan granuloma penuh kuman terutama di bagian tubuh yang relatif dingin , yaitu hidung , cuping telinga, kaki, dan ekor. Kuman tersebut selanjutnya dapat diinokulasikan lagi, berarti me-menuhi salah satu postulat Koch, meskipun be-lum seluruhnya dapat dipenuhi.

Sebenamya M. leprae mempunyai patogenitas dan daya invasi yang rendah, sebab penderita yang mengandung kuman lebih banyak belum tentu memberikan gejala yang lebih berat, bah- kan dapat sebaliknya. Ketidakseimbangan antara derajat infeksi dengan derajat penyakit, tidak lain disebabkan oleh respons imun yang berbeda, yang menggugah timbulnya reaksi granuloma setempat atau menyeluruh yang dapat sembuh sendiri atau progresif. Oleh karena itu penyakit kusta dapat disebut sebagai penyakit imunologik. Gejala klinisnya lebih sebanding dengan tingkat reaksi selularnya daripada intensitasnya infeksinya.

GEJALA KLINIS

Diagnosis penyakit kusta didasarkan gam- baran klinis, bakterioskopis, histopatologis, dan serologis. Di antara ketiganya, diagnosis secara klinislah yang terpenting dan paling sederhana. Hasil bakterioskopis memerlukan waktu paling sedikit 15-30 menit, sedangkan histopatologik 10-14 hari. Kalau memungkinkan dapat dilakukan tes lepromin (Mitsuda) untuk membantu penentuan tipe, yang hasilnya baru dapat diketahui setelah 3 minggu. Penentuan tipe kusta perlu dilakukan agar dapat menetapkan terapi yang sesuai.

Bila kuman M. leprae masuk kedalam tubuh seseorang,dapattimbulgejalaklinissesuaidengan kerentanan orang tersebut. Bentuk tipe klinis bergantung pada sistem imunitas selular (SIS) penderita. Bila SIS baik akan tampak gam-baran klinis ke arah tuberkuloid, sebaliknya SIS rendah memberikan gambaran lepromatosa. Agar proses selanjutnya lebih jelas lihat bagan patogenesis ini (gambar 11-1 ).

Ridley dan Jopling memperkenalkan istilah

spektrum determinate pada penyakit kusta yang

terdiri atas pelbagai tipe atau bentuk, yaitu:

TT : Tuberkuloid polar, bentuk yang stabil

Ti : Tuberkuloid indefinite

BT : Borderline tuberculoid

BB : Mid borderline

BL : Borderline lepromatous

Li : Lepromatosa indefinite

LL : Lepromatosa polar, bentuk yang stabil

Tipe I (indeterminate) tidak termasuk dalam

spektrum. TT adalah tipe tuberkuloid polar, yakni

tuberkuloid 100%, merupakan tipe yang stabil, jadi berarti tidak mungkin berubah tipe. Begitu

jugaLL adalah tipe lepromatosapolar, yakni

lepromatosa 100%, juga merupakan tipe yang

stabil yang tidak mungkin berubah lagi. Sedang-

kan tipe antara Ti dan Li disebut tipe borderline atau

campuran, berarti campuran antara tuberkuloid dan

lepromatosa. BB adalah tipe campuran yang ter-

diri atas 50% tuberkuloid dan 50% lepromatosa.

BT dan Ti lebih banyak tuberkuloidnya, sedang

BLdan Li lebih banyak lepromatosanya. Tipe-tipe

campuran ini adalah tipe yang labil, berarti dapat

bebas beralih tipe, baik ke arah TI maupun ke

arah LL. Zona spektrum kusta menurut berbagai

klasifikasi dapat dilihat pada tabel 11-1.

Multibasilar berarti mengandung banyak kuman

yaitu tipe LL, BL dan BB . Sedangkan pausibasilar

berarti mengandung sedikit kuman, yakni tipe

TT, BT, dan I. Diagnosis banding berbagai tipe

tersebut tercantum pada tabel 11-2 dan 11-3.

Menurut WHO pada tahun 1981, kusta

dibagi menjadi multibasilar dan pausibasilar. Yang

termasuk dalam multibasilar adalah tipe LL, BL dan

BB pada klasifikasi Ridley-Jopling dengan indeks

Bakteri (IB) lebih dari 2+ sedangkan pausibasilar

adalah tipe I, T I dan BT dengan IB kurang dari 2+ .

Untuk kepentingan pengobatan pada tahun

1987 telah te~adi perubahan klasifikasi. Yang

dimaksud dengan kusta PB adalah kusta dengan

BTA negatif pada pemeriksaan kerokan jaringan

kulit, yaitu tipe-tipe I, T I dan BT menurut klasifikasi

Ridley- Jopling.

Bila pada tipe-tipe tersebut disertai STA positif,

maka akan dimasukkan ke dalam kusta MB.

Sedangkan kusta MB adalah semua penderita

kusta tipe BB, BL dan LL atau apa pun klasifikasi

klinisnya dengan STA positif, harus diobati dengan

rejimen MDT-MB.

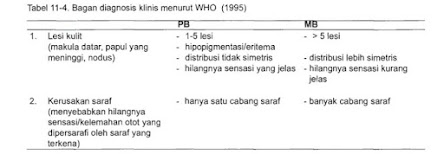

Karena pemeriksaan kerokan jaringan kulit

tidak selalu tersedia di lapangan , pada tahun 1995

WHO lebih menyederhanakan klasifikasi klinis

kusta berdasarkan hitung lesi kulit dan saraf

yang terkena. Hal ini tercantum pada tabel 11-4.

Antara diagnosis secara klinis dan secara

histopatologik, ada kemungkinan terdapat

persamaan maupun perbedaan tipe . Perlu

diingat bahwa diagnosis klinis seseorang harus

didasarkan hasil pemeriksaan kelainan klinis

seluruh tubuh orang tersebut. Sebaiknya jangan

hanya didasarkan pemeriksaan sebagian tubuh

saja, sebab ada kemungkinan diagnosis klinis di

wajah berbeda dengan tubuh , lengan , tungkai ,

dan sebagainya . Bahkan pada satu lesi (kelainan

kulit) pun dapat berbeda tipenya , umpamanya di

sisi kiri berbeda dengan sisi kanan. Begitu pula

dasar diagnosis histopatologik, tergantung pada

beberapa tempat dan dari tempat mana biopsi-

nya diambil. Sebagaimana lazimnya dalam ben-

tuk diagnosis klinis, dimulai dengan inspeksi,

palpasi, lalu dilakukan pemeriksaan yang meng-

gunakan alat sederhana, yaitu: jarum, kapas,

tabung reaksi masing-masing dengan air panas

dan air dingin, pensil tinta, dan sebagainya.

Kusta terkenal sebagai penyakit yang paling

ditakuti karena deformitas atau cacat tubuh

Orang awam pun dengan mudah dapat menduga

ke arah penyakit kusta. Yang penting bagi kita

sebagai dokter dan ahli kesehatan lainnya,

bahkan barangkali para ahli kecantikan dapat

menduga ke arah penyakit kusta, terutama bagi

kelainan kulit yang masih berupa makula hipo-

pigmentasi , hiperpigmentasi dan eritematosa.

Kelainan kulit pada penyakit kusta tanpa

komplikasi dapat hanya berbentuk makula saja ,

infitrat saja, atau keduanya. Buatlah diagnosis

banding dengan banyak penyakit kulit lainnya

yang hampir serupa, sebab penyakit kusta ini

mendapat ju lukan the greatest imitator dalam

ilmu Penyakit Kulit. Penyakit kulit yang harus

diperhatikan sebagai diagnosis banding antara

lain dermatofitosis, tinea versikolor, pitiriasis

rosea, pitiriasis alba, dermatitis seboroika ,

psoriasis , neurofibromatosis , granula anulare ,

xantomatosis , skleroderma , leukemia kutis,

tuberkulosis kutis verukosa, dan birth mark.

Kalau secara inspeksi mirip penyakit

lain, ada tidaknya anestesia sangat banyak

membantu penentuan diagnosis , meskipun

tidak selalu jelas. Hal ini dengan mudah dilakukan

dengan menggunakan jarum terhadap rasa nyeri,

kapas terhadap rasa raba dan kalau masih belum

jelasdengankeduacaratersebutbarulahpengujian

terhadaprasasuhu,yaitupanasdandingindengan

menggunakan 2 tabung reaksi.

Untuk mengetahui adanya kerusakan fungsi

saraf otonom perhatikan ada tidaknya dehidrasi di

daerah lesi yang dapat jelas dan dapat pula tidak,

yang dipertegas menggunakan pensil tinta

(tanda Gunawan). Cara menggoresnya mulai

dari tengah lesi ke arah kulit normal. Bila ada

gangguan, goresan pada kulit normal akan lebih

tebal bila dibandingkan dengan bagian tengah

lesi. Dapat pula diperhatikan adanya alopesia di

daerah lesi, yang kadang-kadang dapat mem-

bantu, tetapi bagi penderita yang memiliki kulit

berambut sedikit, sangat sukar menentukannya.

Gangguan fungsi motoris diperiksa dengan

Voluntary Muscle Test (VMT).

Mengenai saraf perifer yang perlu diperhati-

kan ialah pembesaran , konsistensi, ada/tidaknya

nyeri spontan dan/atau nyeri tekan. Hanya bebe-

rapa saraf superfisial yang dapat dan perlu di-

periksa, yaitu N. fasialis, N. aurikularis magnus, N.

radialis, N. ulnaris, N. medianus, N. politea lateralis,

dan N. tibialis posterior. Tampaknya mudah,

tetapi memerlukan latihan dan kebiasaan untuk

memeriksanya . Bagi tipe ke arah lepromatosa

kelainan saraf biasanya bilateral dan menyeluruh,

sedang bagi tipe tuberkuloid, kelainan sarafnya

lebih terlokalisasi mengikuti tempat lesinya.

Deformitas atau cacat kusta sesuai dengan

patofisiologinya , dapat dibagi dalam deformitas

primer dan sekunder. Deformitas primer sebagai

akibat langsung oleh granuloma yang terbentuk

sebagai reaksi terhadap M. leprae, yang men-

desak dan merusak jaringan di sekitarnya, yaitu

kulit, mukosa traktus respiratorius alas, tulang-

tulang jari , dan wajah . Deformitas sekunder

terjadi sebagai akibat adanya deformitas primer,

terutama kerusakan saraf (sensorik, motorik,

otonom), antara lain kontraktur sendi, mutilasi

tangan dan kaki.

PENUNJANG DIAGNOSIS

1. Pemeriksaan bakterioskopik (kerokan

jaringan kulit)

Pemeriksaan bakterioskopik digunakan

untuk membantu menegakkan diagnosis dan

pengamatan pengobatan . Sediaan dibuat

dari kerokan jaringan kulit atau usapan dan

kerokan mukosa hidung yang diwamai dengan pewarnaan terhadap basil tahan asam

(ST A) , antara lain dengan ZIEHL-NEELSEN .

Bakterioskopik negatif pada seorang pen-

derita, bukan berarti orang tersebut tidak

mengandung kuman M. leprae.

Pertama-tama harus ditentukan lesi

di kulit yang diharapkan paling padat oleh

kuman , setelah terlebih dahulu menentukan

jumlah tempat yang akan diambil. Mengenai

jumlah lesi juga ditentukan oleh tujuannya,

yaitu untuk riset atau rutin . Untuk riset dapat

diperiksa 10 tempat dan untuk rutin sebaik-

nya minimal 4-6 tempat, yaitu kedua cuping

telinga bagian bawah dan 2-4 lesi lain yang

paling aktif, berarti yang paling eritema-

tosa dan paling infiltratif. Pemilihan kedua

cuping telinga tersebut tanpa menghiraukan

ada tidaknya lesi di tempat tersebut, oleh

karena atas dasar pengalaman tempat

tersebut diharapkan mengandung kuman

paling banyak. Perlu diingat bahwa setiap

tempat pengambilan harus dicatat, guna

pengambilan ditempat yang sama pada

pengamatan pengobatan untuk dibanding-

kan hasilnya.

Cara pengambilan bahan dengan meng-

gunakan skalpel steril. Setelah lesi tersebut

didesinfeksi kemudian dijepit antara ibu

jari dan jari telunjuk agar menjadi iskemik,

sehingga kerokan jaringan mengandung

sedikit mungkin darah yang akan meng-

ganggu gambaran sediaan . lrisan yang

dibuat harus sampai di dermis, melampaui

subepidermal clear zone agar mencapai

jaringan yang diharapkan banyak mengan-

dung sel Virchow (sel lepra) yang di dalam-

nya mengandung kuman M. leprae. Kerokan

jaringan itu dioleskan di gelas alas, difiksasi

di atas api, kemudian diwamai dengan

pewamaan yang klasik, yaitu Ziehl Neelsen.

Untuk pewarnaan ini dapat digunakan

modifikasi Ziehl Neelsen dan cara-cara lain

dengan segala kelebihan dan kekurangan-

nya disesuaikan dengan keadaan setempat.

Sediaan mukosa hidung diperoleh dengan

cara nose blows, terbaik dilakukan pagi hari

yang ditampung pada sehelai plastik. Per-

hatikan sifat duh tubuh (discharge) tersebut,

apakah cair, serosa, bening , mukoid , muko-

purulen , purulen, ada darah atau tidak.

Sediaan dapat dibuat langsung atau plastik

tersebut dilipat dan kirim ke laboratorium.

2. Pemeriksaan histopatologik

Makrofag dalam jaringan yang berasal

dari monosit di dalam darah ada yang

mempunyai nama khusus , antara lain sel

Kupffer dari hati, sel alveolar dari paru, sel

glia dari otak, dan yang dari kulit disebut

histiosit. Salah satu tugas makrofag adalah

melakukan fagositosis. Kalau ada kuman (M.

/eprae) masuk, akibatnya akan bergantung

pada Sistem lmunitas Selular (SIS) orang

itu. Apabila SIS-nya tinggi, makrofag akan

mampu memfagosit M. leprae . Datangnya

histiosit ke tempat kuman disebabkan karena

proses imunologik dengan adanya faktor

kemotaktik. Kalau berlebihan dan tidak ada

lagi yang harus difagosit, makrofag akan

berubah bentuk menjadi sel epiteloid yang

tidak dapat bergerak dan kemudian akan

dapat berubah menjadi sel datia Langhans.

Adanya massa epiteloid yang berlebihan

dikelilingi oleh limfosit yang disebut tuberkel

akan menjadi penyebab utama kerusakan

jaringan dan cacat. Pada penderita dengan

SIS rendah atau lumpuh, histiosit tidak dapat

menghancurkan M. leprae yang sudah

ada didalamnya, bahkan dijadikan tempat

berkembang biak dan disebut sel Virchow

atau sel lepra atau sel busa dan sebagai alat

pengangkutpenyebarluasan .

Granuloma adalah akumulasi makrofag

dan atau derivat-derivatnya. Gambaran histo-

patologik tipe tuberkuloid adalah tuberkel dan

kerusakan saraf yang lebih nyata, tidak ada

kuman atau hanya sedikit dan non-solid. Pada

tipe lepromatosa terdapat kelim sunyi sub-

epidermal (subepidermal clear zone), yaitu

suatu daerah langsung di bawah epidermis

yang jaringannya tidak patologik. Didapati sel

Virchow dengan banyak kuman. Pada tipe borderline , terdapat campuran

tersebut

3. Pemeriksaan serologik

Pemeriksaan serologik kusta didasarkan

atas terbentuknya antibodi pada tubuh

seseorang yang terinfeksi oleh M. leprae.

Antibodi yang terbentuk dapat bersifat

spesifik terhadap M. leprae, yaitu antibodi

anti phenolic glycolipid-1 (PGL-1) dan

antibodi antiprotein 16 kD serta 35 kD.

Sedangkan antibodi yang tidak spesifik

antara lain antibodi anti-lipoarabinomanan

(LAM), yang juga dihasilkan oleh kuman M.

tuberculosis.

Kegunaan pemeriksaan serologik ini ialah

dapat membantu diagnosis kusta yang meragu-

kan, karena tanda klinis dan bakteriologik tidak

jelas. Di samping itu dapat membantu menentu-

kan kusta subklinis, karena tidak didapati lesi kulit,

misalnya pada narakontak serumah. Macam-

macam pemeriksaan serologik kusta ialah:

- Uji MLP A (Mycobacterium Leprae Particle

Aglutination)

Uji ELISA (Enzyme Linked lmmunosorbent

Assay)

ML dipstick test (Mycobacterium leprae

dipstick)

ML flow test (Mycobacterium leprae flow test)

REAKSIKUSTA

Reaksi kusta adalah interupsi dengan

episode akut pada perjalanan penyakit yang

sebenarnya sangat kronik. Adapun patofisiologi

belum jelas betul, terminologi dan klasifikasi masih

bermacam-macam. Mengenai patofisiologinya

yang belum jelas tersebut akan dijelaskan secara

imunologik. Reaksi imun dapat menguntungkan,

tetapi dapat pula merugikan yang disebut reaksi

imun patologik, dan reaksi kusta ini tergolong di-

dalamnya. Dalam klasifikasi yang bermacam-

macam itu, yang tampaknya paling banyak dianut

pada akhir-akhir ini, yaitu:

ENL (eritema nodusum leprosum) dan

Reaksi reversal atau reaksi upgrading

Secara imunopatologis, ENL termasuk

respons imun humoral, berupa fenomena

kompleks imun akibat reaksi antara antigen M.

leprae + antibodi (lgM, lgG) + komplemen ~

kompleks imun.

Tampaknya reaksi ini analog dengan reaksi

fenomena unik, tidak dapat disamakan begitu

saja dengan penyakit lain. Dengan terbentuknya

kompleks imun ini, maka ENL termasuk di dalam

golongan penyakit kompleks imun, oleh karena

salah satu protein M. leprae bersifat antigenik,

maka antibodi dapat terbentuk. Temyata bahwa

kadar imunoglobulin penderita kusta lepromatosa

lebih tinggi daripada tipe tuberkuloid . Hal ini te~adi

oleh karena pada tipe lepromatosa jumlah kuman

jauh lebih banyak daripada tipe tuberkuloid.

ENL lebih banyak terjadi pada pengobatan

tahun kedua. Hal ini dapat te~adi karena pada

pengobatan, banyak kuman kusta yang mati dan

hancur, berarti banyak antigen yang dilepaskan

dan bereaksi dengan antibodi, serta mengaktifkan

sistem komplemen. Kompleks imun tersebut terus

beredar dalam sirkulasi darah yang akhirnya dapat

melibatkan berbagai organ.

Pada kulit akan timbul gejala klinis yang

berupa nodus eritema, dan nyeri dengan tempat

predileksi di lengan dan tungkai. Bila mengenai

organ lain dapat menimbulkan gejala seperti irido-

siklitis, neuritis akut, limfadenitis, artritis, orkitis, dan

nefritis akut dengan adanya proteinuria. ENL dapat disertai gejala konstitusi dari ringan sampai berat

yang dapat diterangkan secara imunologik pula.

Perlu ditegaskan bahwa pada ENL tidak

terjadi perubahan tipe. Lain halnya dengan reaksi

reversal yang hanya dapat terjadi pada tipe

borderline (Li, BL, BB, BT, Ti), sehingga dapat di-

sebut reaksi borderline. Yang memegang peranan

utama dalam hal ini adalah SIS, yaitu terjadi

peningkatan mendadak SIS. Meskipun faktor pen-

cetusnya belum diketahui pasti , diperkirakan ada

hubungannya dengan reaksi hipersensitivitas tipe

lambat. Reaksi peradangan terjadi pada tempat-

tempat kuman M. leprae berada, yaitu pada saraf

dan kulit, umumnya terjadi pada pengobatan 6

bulan pertama. Neuritis akut dapat menyebabkan

kerusakan saraf secara mendadak, oleh karena itu

memerlukan pengobatan segera yang memadai.

Seperti pemah diterangkan terdahulu bahwa yang

menentukan tipe penyakit adalah SIS. Tipe kusta

yang termasuk borderline ini dapat bergerak bebas

ke arah T I dan LL dengan mengikuti naik turunnya

SIS, sebab setiap perubahan tipe selalu disertai

perubahan SIS pula. Begitu pula reaksi reversal,

terjadi perpindahan tipe ke arah T I dengan disertai

peningkatan SIS , hanya bedanya dengan cara

mendadak dan cepat.

Penggunaan istilah downgrading untuk reaksi

kusta, akhir-akhir ini sudah hampir tidak terdengar

lagi, tetapi pemakaiannya hanya untuk menunjuk-

kan pergeseran ke arah lepromatosa masih tetap

berlaku, berarti bergerak secara lambat, tidak

secepat reaksi.

Gejala klinis reaksi reversal ialah umumnya

sebagian atau seluruh lesi yang telah ada bertambah

aktif dan atau timbul lesi baru dalam waktu yang

relatif singkat. Artinya lesi hipopigmentasi menjadi

eritema, lesi eritema menjadi makin eritematosa, lesi

makula menjadi infiltrat, lesi infiltrat makin infiltratif

dan lesi lama menjadi bertambah luas. Tidak perlu

seluruh gejala harus ada, satu saja sudah cukup.

Adanya gejala neu-ritis akut penting diperhatikan,

karena sangat menentukan pemberian pengobatan

kortikosteroid, sebab tanpa gejala neuritis akut

pemberian kortikosteroid adalah fakultatif.

Kalau diperhatikan kembali reaksi ENL dan

reversal secara klinis, ENL dengan lesi eritema

nodosum sedangkan reversal tanpa nodus, se-

hingga disebut reaksi lepra nodular, sedangkan

reaksi reversal adalah reaksi non-nodular. Hal ini

penting membantu menegakkan diagnosis reaksi atas dasar lesi, ada atau tidak adanya nodus.

Kalau ada berarti reaksi nodular atau ENL, jika

tidak ada berarti reaksi non-nodular atau reaksi

reversal atau reaksi borderline.

PENGOBATAN KUSTA

Obat antikusta yang paling banyak dipakai

pada saat ini adalah DDS {diaminodifenil sulfon)

kemudian klofazimin, dan rifampisin. DDS mulai

dipakai sejak 1948 dan di Indonesia digunakan

pada tahun 1952. Klofazimin dipakai sejak 1962

oleh BROWN dan HOGERZEIL, dan rifampisin

sejak tahun 1970. Pada tahun 1998 WHO me-

nambahkan 3 obat antibiotik lain untuk peng-

obatan alternatif, yaitu ofloksasin, minosiklin dan

klaritromisin .

Untuk mencegah resistensi, pengobatan

tuberkulosis telah menggunakan multi drug

treatment (MDT) sejak 1951, sedangkan untuk

kusta baru dimulai pada tahun 1971.

Pada saat ini ada berbagai macam dan

cara MDT dan yang dilaksanakan di Indonesia

sesuai rekomendasi WHO, dengan obat alternatif

sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan.

Yang paling dirisaukan ialah resistensi terhadap

DDS, karena DDS adalah obat antikusta yang

paling banyak dipakai dan paling murah. Obat ini

sesuai dengan para penderita yang ada di negara

berkembang dengan sosial ekonomi rendah.

MDT digunakan sebagai usaha untuk:

mencegah dan mengobati resistensi

memperpendek masa pengobatan

mempercepat pemutusan mata rantai pe-

nularan

Untuk menyusun kombinasi obat perlu

diperhatikan antara lain:

efek terapeutik obat

efek samping obat

ketersediaan obat

harga obat

kemungkinan penerapannya

DDS

Tentang sejarah pemakaian DDS, pada 20

tahun pertama digunakan sebagai monoterapi.

Pada tahun 1960, Shepard berhasil melakukan

inokulasi M. leprae ke dalam telapak kaki mencit.

Pada tahun 1964, pembuktian pertama kali dengan inokulasi adanya resistensi terhadap DDS

oleh Pettit dan Rees, disusul secara beruntun

pembuktian adanya resistensi yang meningkat

di berbagai negara . Dengan adanya pembuktian

resistensi tersebut berubahlah pola berpikir dan

tindakan kemoterapi kusta dari monoterapi ke

MDT.

Pengertian relaps atau kambuh pada kusta

ada 2 kemungkinan , yaitu relaps sensitif (persisten)

dan relaps resisten. Pada relaps sensitif penyakit

kambuh setelah menyelesaikan pengobatan se-

suai dengan waktu yang ditentukan. Secara klinis,

bakterioskopik, histopatologik dapat dinyatakan

penyakit tiba-tiba aktif kembali dengan timbulnya

lesi baru dan bakterioskopik positif kembali. Tetapi

setelah dibuktikan dengan pengobatan dan

inokulasi pada mencit, ternyata M. leprae masih

sensitif terhadap DDS. M. leprae yang semula

dorman, sleeping, atau persisten, bangun dan

aktif kembali . Pada pengobatan sebelumnya,

kuman dorman sukar dihancurkan dengan obat

atau MDT apapun . Pada relaps resisten penyakit

kambuh setelah menyelesaikan pengobatan

sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi

tidak dapat diobati dengan obat yang sama.

Dengan gejala klinis, bakterioskopik, dan histo-

patologik yang khas, dapat dibuktikan dengan

percobaan pengobatan dan inokulasi pada

mencit, bahwa M. leprae resisten terhadap DDS.

Cara pembuktiannya ialah dengan percobaan

pengobatan dengan DDS 100 mg sehari selama

3 bulan sampai 6 bulan disertai pengamatan

secara klinis, bakterioskopik, dan histopatologik.

Apabila fasilitas mengizinkan, dapat ditentukan

gradasi resistensinya dari yang rendah,sedang,

sampa i yang tinggi. lnokulasi mencit pernah

dilaksanakan di Bagian Mikrobiologi FKUI

Jakarta.

Resistensi hanya terjadi pada kusta multi-

basi lar, tetapi tidak pada pausibasilar oleh karena

SIS penderita PB tinggi dan pengobatannya relatif

singkat. Resistensi terhadap DDS dapat primer

maupun sekunder. Resistensi primer, terjadi bila

orang ditulari oleh M. leprae yang telah resisten,

dan manifestasinya dapat dalam berbagai tipe

(TT, BT, BB , BL , LL) , bergantung pada SIS

penderita. Derajat resistensi yang rendah masih

dapat diobati dengan dosis DDS yang lebih

tinggi, sedangkan pada derajat resistensi yang

tinggi DDS tidak dapat dipakai lagi.

Resistensi sekunder terjadi oleh karena:

-monoterapi DDS

-dosis terlalu rendah

-minum obat tidak teratur

-minum obat tidak adekuat, baik dosis maupun

lama pemberiannya

-pengobatan terlalu lama, setelah 4-24 tahun

Efek samping DDS antara lain nyeri kepala,

erupsi obat , anemia hemolitik , leukopenia ,

insomnia, neuropati perifer, sindrom DDS, nekro-

lisis epidermal toksik, hepatitis, hipoalbuminemia,

dan methemoglobinemia.

Rifampisin

Rifampisin adalah obat yang menjadi salah

satu komponen kombinasi DDS dengan dosis

10 mg/kg berat badan ; diberikan setiap hari atau

setiap bulan. Rifampisin tidak boleh diberikan

sebagai monoterapi, oleh karena memperbesar

kemungkinan terjadinya resistensi, tetapi pada

pengobatan kombinasi selalu diikutkan , tidak

boleh diberikan setiap minggu atau setiap 2

minggu mengingat efek sampingnya.

Ditemukan dan dipakai sebagai obat anti-

tuberkulosis pada tahun 1965 dan sebagai obat

kusta pada tahun 1970 oleh Rees dkk., serta

Leiker dan Kamp. Resistensi pertama terhadap

M. leprae dibuktikan pada tahun 1976 oleh

Jacobson dan Hastings.

Efek samping yang harus diperhatikan adalah

hepatotoksik, nefrotoksik, gejala gastrointestinal,

flu-like syndrome, dan erupsi kulit.

Klofazimin (lampren)

Obat ini mulai dipakai sebagai obat kusta

pada tahun 1962 oleh Brown dan Hoogerzeil.

Dosis sebagai antikusta ialah 50 mg setiap

hari, atau 100 mg selang sehari, atau 3 x 100

mg setiap minggu . Juga bersifat antinflamasi

sehingga dapat dipakai pada penanggulangan

ENL dengan dosis lebih yaitu 200 mg-300 mg/

hari namun awitan kerja baru timbul setelah 2-3

minggu . Resistensi pertama pada satu kasus

dibuktikan pada tahun 1982.

Efek sampingnya ialah warna merah ke-

coklatan pada kulit, dan warna kekuningan pada

sklera , sehingga mirip ikterus , apalagi pada

dosis tinggi , yang sering merupakan masalah

dalam ketaatan berobat penderita. Hal tersebut

disebabkan karena klofazimin adalah zat warna

dan dideposit terutama pada sel sistem retikulo-

endotelial, mukosa dan kulit. Pigmentasi bersifat reversibel , meskipun menghilangnya lambat sejak

obat dihentikan. Efek samping lain yang hanya

terjadi dalam dosis tinggi, yakni nyeri abdomen,

nausea, diare, anoreksia, dan vomitus. Selain itu

dapat terjadi penurunan berat badan.

Protionamid

Dosis diberikan 5-10 mg/kg berat badan setiap

hari, dan untuk Indonesia obat ini tidak atau jarang

dipakai. Distribusi protionamid dalam jaringan tidak

merata, sehingga kadar hambat minimalnya sukar

ditentukan .

Obat alternatif

Ofloksasin

Ofloksasin merupakan turunan fluorokuinolon

yang paling aktif terhadap Mycobacterium leprae

in vitro. Dosis optimal harian adalah 400 mg .

Dosis tunggal yang diberikan dalam 22 dosis akan

membunuh kuman Mycobacterium leprae hidup

sebesar 99,99%. Efek sampingnya adalah mual,

diare, dan gangguan saluran cema lainnya, ber-

bagai gangguan susunan saraf pusat termasuk

insomnia, nyeri kepala, dizziness, nervousness

dan halusinasi. Walaupun demikian hal ini jarang

ditemukan dan biasanya tidak membutuhkan

penghentian pemakaian obat.

Penggunaan pada anak, remaja, ibu hamil

dan menyusui harus hati-hati, karena pada hewan

muda, kuinolon menyebabkan artropati.

Minosiklin

Termasuk dalam kelompok tetrasiklin. Efek

bakterisidalnya lebih tinggi daripada klaritromisin ,

tetapi lebih rendah daripada rifampisin. Dosis

standar harian 100 mg. Efek sampingnya adalah

pewarnaan gigi bayi dan anak-anak, kadang-

kadang menyebabkan hiperpigmentasi kulit dan

membran mukosa, berbagai simtom saluran cema

dan susunan saraf pusat, termasuk dizziness dan

unsteadiness. Oleh sebab itu tidak dianjurkan

untuk anak-anak atau selama kehamilan.

Cara pemberian MDT

1. MDT untuk multibasilar (BB, BL, LL, atau

semua tipe dengan BTA positif) adalah:

- Rifampisin 600 mg setiap bulan , dalam pe-

ngawasan

- DDS 100 mg setiap hari

- Klofazimin: 300 mg setiap bulan, dalam pe-

ngawasan , diteruskan 50 mg sehari atau

100 mg selama sehari atau 3 kali 100 mg

setiap minggu

Awalnya kombinasi obat ini diberikan 24 dosis

dalam 24 sampai 36 bulan dengan syarat bakte-

rioskopis harus negatif. Apabila bakterioskopis

masih positif, pengobatan harus dilanjutkan sampai

bakterioskopis negatif. Selama pengobatan dilaku-

kan pemeriksaan secara klinis setiap bulan dan

secara bakterioskopis minimal setiap 3 bulan .

Jadi besar kemungkinan pengobatan kusta multi-

basilar ini hanya selama 2 sampai 3 tahun. Hal

ini adalah waktu yang relatif sangat singkat dan

dengan batasan waktu yang tegas, jika dibanding-

kan dengan cara sebelumnya yang memerlukan

waktu minimal 10 tahun sampai seumur hidup.

Penghentian pemberian obat lazim disebut Release

From Treatment (RFT). Setelah RFT dilakukan

tindak lanjut (tanpa pengobatan) secara klinis

dan bakterioskopis minimal setiap tahun selama

5 tahun. Kalau bakterioskopis tetap negatif dan

klinis tidak ada keaktifan baru, maka dinyatakan

bebas dari pengamatan atau disebut Release From

Control (RFC).

Saat ini, apabila secara klinis sudah terjadi

penyembuhan, pemberian obat dapat dihentikan ,

tanpa memperhatikan bakterioskopis.

Pencegahan cacat

Penderita kusta yang terlambat didiagnosis

dan tidak mendapat MDT mempunyai risiko

tinggi untuk te~adinya kerusakan saraf. Selain itu,

penderita dengan reaksi kusta, terutama reaksi reversal , lesi kulit multipel dan dengan saraf yang

membesar atau nyeri juga memiliki risiko tersebut.

Kerusakan saraf terutama berbentuk

nyeri saraf, hilangnya sensibilitas dan

berkurangnya kekuatan otot. Penderitalah

yang mula-mula menyadari adanya

perubahan sensibilitas atau kekuatan otot.

Keluhan berbentuk nyeri saraf atau Iuka

yang tidak sakit, lepuh kulit atau hanya ber-

bentuk daerah yang kehilangan sensibilitas-

nya saja. Juga ditemukan keluhan sukarnya

melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya

memasang kancing baju, memegang

pulpen atau mengambil benda kecil , atau

kesukaran berjalan. Semua keluhan tersebut

harus diperiksa dengan teliti dengan

anamnesis yang baik tentang bentuk dan

lamanya keluhan , sebab pengobatan dini

dapat mengobati, sekurangnya mencegah

kerusakan menjadi berlanjut.

Cara terbaik untuk melakukan pencegahan

cacat atau prevention of disabilities (POD)

adalah dengan melaksanakan diagnosis

dini kusta, pemberian pengobatan MDT

yang cepat dan tepat. Selanjutnya dengan

mengenali gejala dan tanda reaksi kusta

yang disertai gangguan saraf serta memulai

pengobatan dengan kortikosteroid sesegera

mungkin . Bila terdapat gangguan sensibilitas,

penderita diberi petunjuk sederhana misalnya

memakai sepatu untuk melindungi kaki yang

telah terkena, memaka i sarung tangan

bila bekerja dengan benda yang tajam

atau panas, dan memakai kacamata untuk

melindungi matanya. Selain itu diajarkan

pula cara perawatan kulit sehari-hari. Hal

ini dimulai dengan memeriksa ada tidaknya

memar, Iuka, atau ulkus. Setelah itu tangan

dan kaki direndam , disikat dan dimi-nyaki

agar tidak kering dan pecah.

WHO Expert Committee on Leprosy

(1977) membuat klasifikasi cacat bagi

penderita kusta . Pada pertemuan yang

ketujuh dibuat amandemen khusus untuk

mata

Rehabilitasi

Usaha rehabilitasi medis yang dapat dilaku-

kan untuk cacat tubuh ialah antara lain dengan

jalan operasi dan fisioterapi. Meskipun hasilnya

tidak sempuma kembali ke asal, tetapi fungsinya

dan secara kosmetik dapat diperbaiki.

Cara lain ialah secara kekaryaan, yaitu mem-

beri lapangan pekerjaan yang sesuai cacat tubuh-

nya, sehingga dapat berprestasi dan dapat meningkatkan rasa percaya diri, selain itu dapat dilakukan

terapi psikologik (kejiwaan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Agusni I, Menaldi SL. Beberapa prosedur diagnosis

baru pada penyakit kusta. Dalam: Syamsoe Daili ES,

Menaldi SL, lsmiarto SP, Nilasari H, editor. Kusta.

Jakarta: Balai Penerbit FKUI; 2003. h. 59-65.

2. BrycesonA,PfaltzgraffRE. Leprosy.31<1ed.Edinburg:

Chruchill Livingstone; 1990.

3. Hastings RC. Leprosy. Edinburg : Churchill Living-

stone; 1985.

4. World Health Organization. A guide to eliminating

leprosy as a public health problem. 1•1ed. Geneva:

WHO; 1995.

5. World Health Organization . WHO model pre-

scribing infonnation. Drug used in leprosy. Geneva:

WHO; 1998.

6. Kumar H, Kumar B. IAL Textbook of Leprosy. 1•1 ed.

New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd;

2010.

7 . Elston OM, Berger TG, James WO . Hansen;s

Disease. In: Andrew's diseases of the skin. Clinical

Dennatology. 10., ed. Philadelphia: WB Saunders

Company; 2006. p. 343-52.

8. Modlin RL, Rea TH, Lee DJ, Weinberg AN. Leprosy.

In: Fitzpatrick TB, Eisen AZ., Wolff K, Freedberg IM,

Austen KF. Dennatology in General Medicine. 8., ed.

New York: McGraw-Hill Book Company; 2012. p.

2253-62.